Nos Projets en cours

Les domaines de recherche du LGE couvrent les études de traitabilité d’effluents urbains et industriels et la récupération des ressources de l’eau, la réalisation de projets à échelle banc d’essai, pilote et pleine échelle pour tester et valider les technologies de traitement des eaux usées, la modélisation et l’optimisation de la performance des procédés et la réalisation des analyses en traitement des eaux au sein du laboratoire.

Au Québec, les étangs aérés (EA) sont une méthode populaire de traitement des eaux usées, représentant environ 67 % de toutes les stations d'épuration des eaux usées. La performance des EA est significativement affectée par l'accumulation des boues au fond des étangs. Étant donné que les informations sur les boues des EA sont limitées, l'objectif principal de cette étude est de déterminer les caractéristiques des boues, leur distribution dans les étangs, leurs taux d'accumulation, ainsi que la modélisation des taux des trois processus les plus importants dans la couche de boues : la compression, la dégradation anaérobie et la remise en suspension.

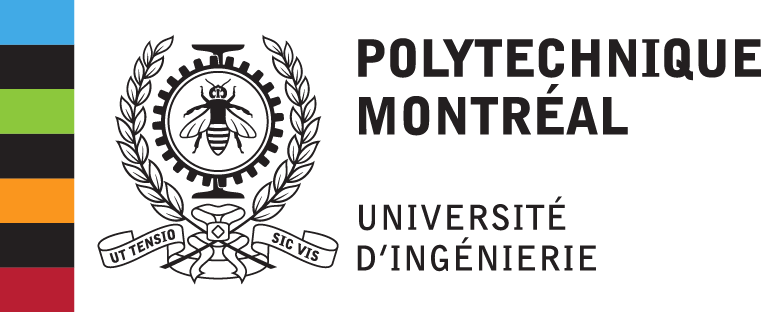

Le traitement des eaux usées des résidences isolées, dont le débit est inférieur à 3240 L/j, ne dispose pas encore de systèmes économiquement viables et efficaces pour la déphosphatation. Les jeter dans les sols peut accélérer le processus d'eutrophisation des eaux souterraines et d’eaux de surface stagnantes, dégradant la qualité de ces ressources. Les fosses septiques sont des structures simplifiées pour le traitement des eaux usées des petits bâtiments. Ces chambres sont conçues principalement pour l'élimination des matières organiques carbonées et des solides en suspension. Les réacteurs aérobies secondaires contribuent à la réduction l'épuration des effluents provenant des fosses septiques. Une petite fraction du P est retenue naturellement dans ces systèmes pour l’entretien du métabolisme microbien ou par adsorption et précipitation. Ce macronutriment n'a pas de phase gazeuse dans le traitement des eaux, ce que demandent des étapes supplémentaires.

Les technologies passives, telles que les filtres alcalins, sont intéressantes en raison de leur faible complexité opérationnelle dans le cadre de ce défi, ce qui permet de rejeter des effluents à des concentrations inférieures à 1 mg P/L. Dans ce milieu alcalin, on s'attend à une précipitation physico-chimique qui immobilise le P sous forme d'hydroxyapatite. Dans des études récentes, des réacteurs remplis de scories d'acier, la précipitation des carbonates a accéléré l'épuisement du matériau. L’installation en recirculation du débit favorise les réactions physico-chimiques dans les processus antérieurs aux filtres, comme dans les fosses septiques, mais l'augmentation de l'alcalinité et du pH dans les affluents des réacteurs secondaires nécessite des études scientifiques plus approfondies. En outre, les filtres à scories peuvent élever le pH à des valeurs proches de 11, ce qui est inadéquat pour un déversement direct dans les champs d'infiltration. Dans ce projet, différents débits de recirculation seront appliqués dans une filière de traitement tertiaire septique. Dans un premier temps, les configurations des réacteurs seront analysées afin de produire des effluents conformes aux normes de rejet pour un P inférieur à 1 mg/L et un pH inférieur à 9,5. La modélisation mathématique de l'élimination du phosphore sera testée pour la ligne de traitement, afin de mieux comprendre les moyens d'élimination le long de la ligne de traitement tertiaire.

Le phénomène de colmatage est un problème majeur dans les filtres réactifs. Ce problème se manifeste, en particulier pour les utilisateurs des régions éloignées qui dépendent des traitements des eaux usées sur place. Par conséquent, une étude approfondie est nécessaire pour en savoir plus sur le colmatage dans différentes conditions. Il existe différentes configurations, y compris le type d'alimentation et la conception de l'entrée, qui évaluent l'effet du colmatage sur les performances et la longévité du filtre réactif.

Cette étude se concentre principalement sur la synthèse, la caractérisation et l'application de membranes de microfiltration en céramique à entraînement gravitaire, hautement performantes et robustes, pour le traitement de l'eau des rivières contenant des matières organiques naturelles colorées, troubles et enrichies. Ces membranes sont destinées à être utilisées dans des systèmes décentralisés de traitement de l'eau de petite taille, conçus pour les zones rurales et éloignées des systèmes de traitement de l'eau centralisés. Afin d'améliorer les performances des membranes en termes de débit, de turbidité et d'élimination des matières organiques, une étape de prétraitement utilisant une résine d'échange ionique biologique est utilisée. Cette résine est régénérée de manière peu fréquente, favorisant la croissance biologique sur la résine tout en facilitant un mécanisme de processus d'échange ionique secondaire. La combinaison de la résine d'échange ionique biologique et des membranes à entraînement gravitaire constitue un processus hybride très novateur au sein des systèmes décentralisés de traitement de l'eau, permettant la production d'eau potable répondant aux normes de consommation.

Les systèmes septiques représentent un risque plus élevé que les stations d'épuration centralisées en raison des concentrations d'alimentation plus élevées et de l'exposition à long terme des microbiomes. Cependant, ils sont moins caractérisés. Il existe encore des incertitudes et des facteurs inconnus qui nécessitent davantage d'investigations. L'objectif du projet de doctorat de Sorour est de répondre aux questions non résolues sur l'efficacité des champs de drainage en termes d'élimination des nutriments et des gènes résistants aux antibiotiques.

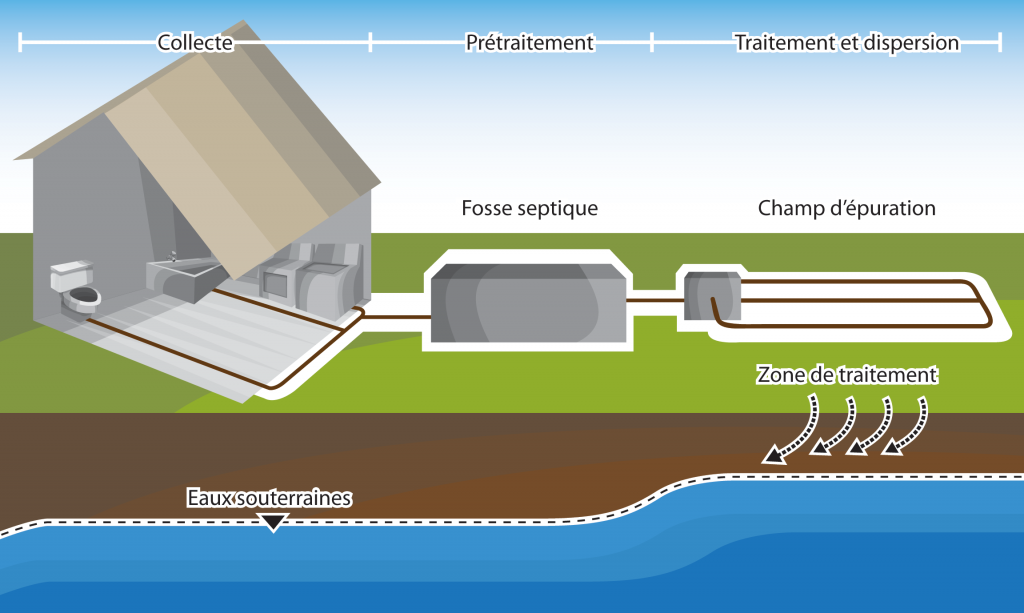

Le thème de ce projet est l'optimisation de la performance et de la planification des systèmes de collecte des eaux de pluie dans le contexte urbain canadien, y compris l'évaluation de la qualité de l'eau et l'emplacement stratégique des systèmes. Les systèmes de collecte des eaux de pluie sont des systèmes alternatifs d'approvisionnement en eau qui contribuent à la gestion des eaux de ruissellement et fournissent une source primaire d'eau pour des usages non potables, tels que le jardinage et la chasse d'eau des toilettes. Avec une conception et un fonctionnement optimisé, les systèmes d'approvisionnement en eau peuvent également être considérés comme des alternatives économiquement viables. Au début de l'installation des systèmes de récupération des eaux de pluie au Canada et, en Québec, il est important de définir les exigences optimales en matière de conception, d'exploitation et de surveillance afin de garantir une eau de haute qualité et un niveau de santé minimal. Afin d'établir les meilleures pratiques de conception, d'exploitation et d'entretien des systèmes de collecte de l'eau de pluie dans la province de Québec, les objectifs spécifiques suivants ont été envisagés : 1) Engager les municipalités du Québec à évaluer les stratégies actuelles de conception, d'exploitation et d'entretien et leur effet sur la qualité microbienne et chimique de l'eau. 2) Étudier l'effet de la saisonnalité sur la qualité de l'eau, y compris le temps de séjour, la saison froide et la communauté microbienne. 3) Effectuer une analyse quantitative du risque microbien en fonction de la qualité de l'eau, du contexte et du type d'utilisateur. 4) Intégrer les résultats de cette étude dans un outil d'aide à la décision pour la planification de l'approvisionnement en eau potable et de l'assainissement à l'échelle de la ville. Cette recherche est axée sur des cas concrets et l'analyse porte sur un certain nombre de systèmes de collecte d'eau de pluie existants et nouveaux dans la province de Québec.

Ce projet s’inscrit dans la continuité du projet financé par l’IRSST et mené par l’équipe de Prof. Duchaine en 2018 (2010-0050, 2014 à 2018). Cette étude, intitulée : Exposition aux bioaérosols dans les centres de traitement des eaux usées : Application d'approches moléculaires et risque viral, a mis en lumière l’importante concentration biologique présente dans les bioaérosols collectés dans les usines de traitement des eaux usées. Cette charge et la nature des bactéries retrouvées variaient en fonction entre autres de l’étape du traitement, de la saison et du taux de renouvellement d’air. Dans le cadre de cette étude, les chercheurs ont montré les niveaux élevés de bactéries, endotoxines et de virus auxquels les travailleurs étaient exposés pendant une période de 8 heures, particulièrement en saison estivale. En été, les températures de l’eau à traiter sont plus élevées et les concentrations de bactéries aérosolisées sont augmentées.

Dans les dernières années, certaines STEP membres du programme d’excellence en eaux usées – stations de récupération des ressources de l’eau (PEX-StaRRE) ont mis en place différentes pratiques pour réduire la présence de bioaérosols dans l’air intérieur des STEP. Ces mesures incluent un meilleur taux de ventilation, un balancement aéraulique optimisé, le confinement de certains procédés, l’utilisation d’équipements de protection individuelle (ÉPI) lors d’activités considérées à risque. Des échanges avec les gestionnaires de ces STEPs ont mis en lumière le besoin de mieux comprendre les niveaux de contamination auxquels les travailleurs s’exposent au quotidien et lors d’activités identifiées comme à haut risque afin d’établir des guides de bonnes pratiques et des recommandations pour les STEP dans l’ensemble de la province.

Dans un contexte de réduction de la consommation d’énergie, certaines municipalités envisagent la possibilité de réutiliser l’air traité par les systèmes de traitement des odeurs pour l’aération des procédés, afin de réduire les coûts énergétiques liés au chauffage de l’air en hiver. Afin d’évaluer la faisabilité d’un tel changement et l’impact sur l’exposition professionnelle des travailleurs, il est primordial d’évaluer la capacité des systèmes de traitement des odeurs à réduire la charge biologique sous les niveaux acceptables. Ce volet s’inscrit dans le cadre d’un projet financé par le programme de subvention Alliance du CRSNG.

Ce programme a pour objectif d’assurer une amélioration continue de la qualité des effluents et des boues d’épuration des STEP municipales par l’optimisation des opérations et un suivi continu.

L’objectif principal est d’identifier les facteurs d’opération et de contrôle des procédés permettant de réduire à la source l’exposition des travailleurs aux bioaérosols produits par les STEU. Plus spécifiquement, les objectifs secondaires sont de : 1) Relier le niveau d’exposition aux bioaérosols en fonction du type de procédé de traitement, des paramètres d’opération, de la caractérisation biologique et physico-chimique de l’affluent et de la gestion de l’air vicié dans la station ; 2) Décrire le risque d’exposition à des pathogènes opportunistes sources d’infections respiratoires et cutanées (Legionella, Mycobacterium, Escherichia Coli, Pseudomonas aeruginosa, endotoxines, rotavirus et adénovirus); 3) Simuler in vitro l’aérosolisation préférentielle de certaines espèces pathogènes à l’échelle pilote et hiérarchiser les facteurs facilitant cette aérosolisation; 4) Élaborer un outil d’évaluation quantitative du risque microbien (ÉQRM) aux bioaérosols en STEU reposant sur l’utilisation d’objectifs sanitaires.

Ce projet se concentre sur la problématique des déchets plastiques, en particulier les microplastiques (MPl), provenant de diverses sources telles que les ménages, les commerces et industries. Ces polluants représentent une menace significative pour la qualité des eaux, affectant les écosystèmes aquatiques et les êtres humains. Le projet se focalise sur le devenir des MPl dans le cycle de l’eau en mettant l’accent sur les stations de récupération des ressources de l’eau (StaRRE). L’objectif du projet est d’identifier les technologies et bonnes pratiques contribuant a l’enlèvement des MPl dans les StaRRE. Des essais en laboratoire seront réalisés avec des eaux synthétiques et les échantillons des stations partenaires pour évaluer l’efficacité des coagulants, polymères et d’autres technologies.

La ressource en eau souterraine est la source d’alimentation en eau potable de la Municipalité de Saint-Hippolyte (QC). Son réseau hydrographique est constitué de 63 lacs et de nombreux ruisseaux et milieux humides. La croissance démographique ajoute une pression additionnelle à cette ressource. Saint-Hyppolite vise une gestion durable de la ressource. Le projet vise à créer un observatoire de la ressource en eau souterraine dans la Municipalité de Saint-Hippolyte afin de développer un outil d'aide à la décision permettant d’évaluer la qualité et la quantité suivant une approche de gestion participative des ressources en eau. Un système de suivi par télémétrie sera implanté dans la municipalité et un travail de caractérisation de la nappe sous les conditions d’exploitation actuelles sera réalisé dans le but de bien comprendre les caractéristiques qualitatives des ressources en eau de la zone ainsi que le fonctionnement hydrodynamique des puits. Cette évaluation sera réalisée en utilisant les méthodes hydrodynamiques ainsi que les méthodes de gestion des risques. Les résultats du projet permettront d’identifier les domaines dans lesquels des progrès doivent être réalisés et ceux qui exigent une attention urgente, et d’examiner les différents aspects pour une gestion participative des ressources en eau. Le projet servira de modèle de gestion durable des eaux souterraines au Québec.